こんにちは!ADWAYS DEEEでリードアプリケーションエンジニアをやっています、shoです。

今年もあっという間に年末ですね。皆さんは今年一年いかがだったでしょうか?

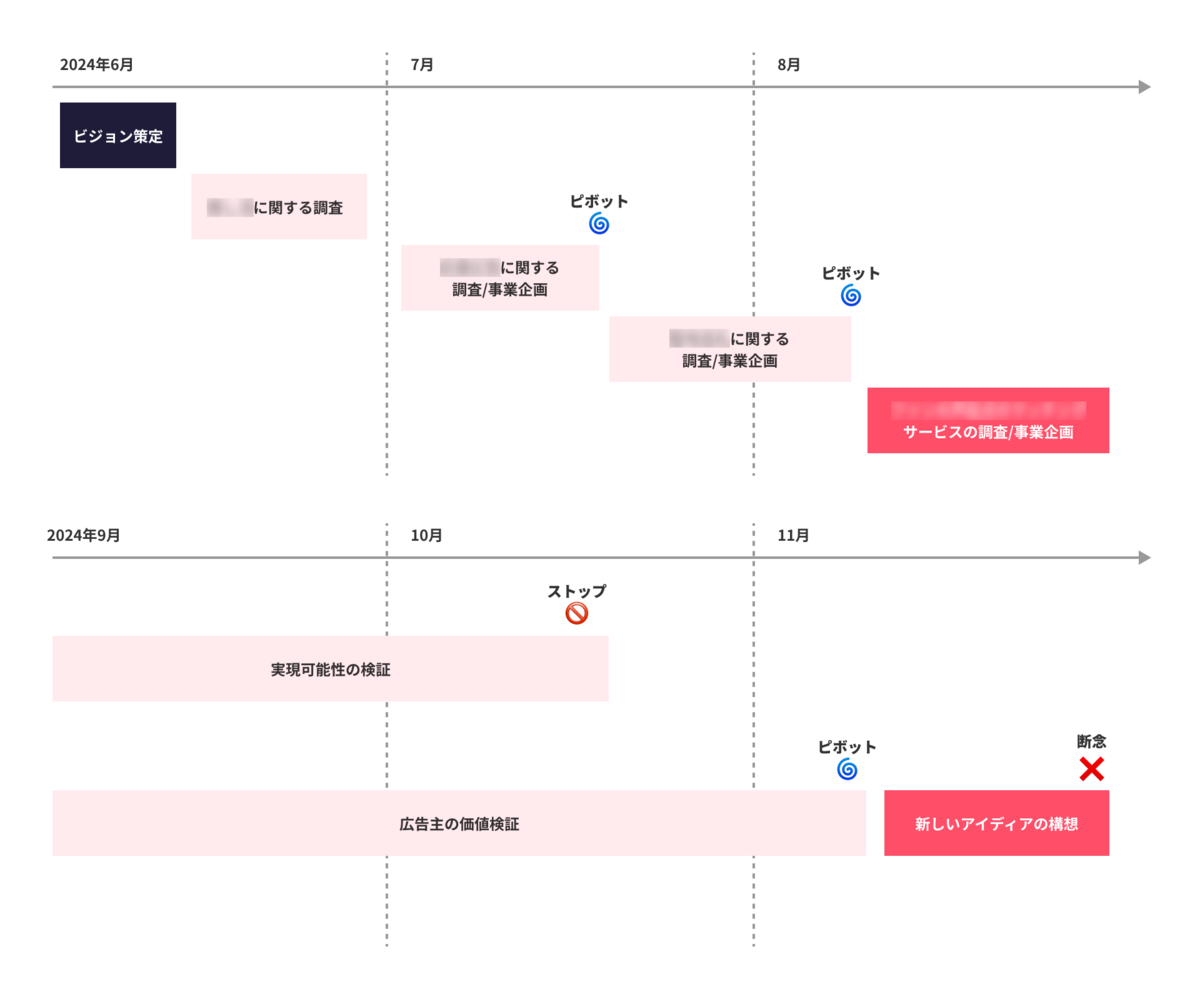

私の今年一年を振り返ると、4月中旬ごろまではTanzuLabs様と一緒にJANetのモダナイゼーションを実施した後、インフルエンサー領域の新規事業を立ち上げる社内プロジェクト(以下新規事業PJ)にジョインしていました。

先に結論を述べると、11月末で今回の新規事業PJは断念(失敗)する形になりました。。(悲しい、、)

この失敗は何か1つの単純な問題で片付けられるような話ではなく、それまでの過程でたくさんの失敗・間違いが積み重なっての結果だと考えています。

今回は約半年間、ゼロの状態から新規事業に取り組み、たくさんの失敗から何を学んだのかをお話しさせていただきます。

前提「チームの状態」

前提条件として、新規事業PJのメンバーとスキルセットに関して簡単にまとめておきます。

- PdM:Hさん

- PdM歴:2年(それまでは自社プロダクトのディレクター)

- インフルエンサー領域の業務歴:半年未満

- 営業(PMM):Mさん

- 営業歴:7年

- インフルエンサー領域の業務歴:7年

- デザイナー:Nさん

- デザイナー歴:10年

- インフルエンサー領域の業務歴:なし

- デザイナー:Sさん

- デザイナー歴:1年

- インフルエンサー領域の業務歴:なし

- エンジニア:筆者(Sho)

- エンジニア歴:6年

- インフルエンサー領域の業務歴:なし

また、新規事業立ち上げは全員ほぼほぼ未経験の状態でした。

失敗其の壱「行動の数の圧倒的な不足≒スピード不足」

私たちの約半年の取り組みは、3か月+3か月の2フェーズに分かれていました。

(↑詳細を書けないためすごく抽象度の高い内容になってしまっていますがご了承ください。。)

この約半年の取り組みの中で、私たちが行動(リサーチ)した数は64回でした。(社外40回:社内24回)

※これは社外のユーザーインタビュー以外にも、社内の有識者への壁打ちや、既存の広告主・メディア様への接触も含まれます。

これを見て多いと思いますか?少ないと思いますか?

様々な意見があると思いますが、私たちチームの結論としてはこの数は桁が1つ足りないレベルで少ないと考えています。

新規事業に関しては「せんみつ(1000回に3回しか成功しない)」や「顧客の声300回(参考:新規事業の実践論)」という言葉があるように、リサーチや仮説検証を数多くこなし、一次情報やファクトを集めいかに多く打席に立つかが重要と言われています。

そんな中私たちは半年で60回前後、仮に300回こなそうとすると2年半もかかります。

社外だけに限定するならば、4年近くかかる計算です。

時間や資産が無限にあればこれでも問題ないですが、社内新規事業と考えるとこれは遅すぎるかなと思いました。

なぜ数が増やせない≒スピードが出なかったのか?

要因としては、主に下記があったのかなと思います。

- 懸念やリスクが1つでもあると足踏みしてしまうような、リスクに対する過剰な恐れ

- 顧客の声を拾いに行く手段の引き出しの少なさ

- 過度な合意形成による意思決定の遅れ

そして実際に行動の数が少ないと、私たちの場合はこんな問題が発生しました。

- 議論で想像に想像を重ねた内容が多くなり、結論が出しづらく時間がかかる。

→結果、スピードが遅くなりさらに行動の数を増やせないという悪循環。 - 得た情報からまとまり・共通点を探るのが難しくなり、N1の意見を必要以上に重く取り扱ってしまう事象が多発した。(参考:N1とは)

→結果、顧客のバーニングニーズ(お金を払って今すぐ解決したい問題)だと思っていたものがそこまで重要な課題ではないなどの事象が起きた。(これ自体は当たり前に起きると思うが、これに気づいて向き直りするまでに時間を要すことになった) - ソリューション案の検証を実施する数が足りず、「このやり方でいけそう!」と思ったものが実際やってみたら全然うまくいかなかった。

→結果、根本から実現可能性が厳しいアイデアだったという結論に辿り着くのがすごく遅くなった。 - 想像で立てた事業仮説案をさらに想像で判断し、どれでいくか意思決定しなくてはならない状況になった。

→結果、意思決定の質は必然的に下がり、かつ意思決定者にとっては大きなストレスになる。

学び:「失敗を恐れず、わからないこと・明らかにしたいことを貪欲かつ速攻で情報を取りに行く圧倒的な行動力」が必要

もちろん数をただこなすだけで良いという話ではなく、1回1回の質も大事なのだと思います。

新規事業を何度も立ち上げているエキスパートにもなれば、また違った要素が重要になってくるかもしれません。

しかし、経験の浅かった私たちのチームにとって、新規事業においてまずクリアすべきなのは一次情報やファクトをどれだけ集められるかで、質などの他のことは数をクリアできてから考えるべき要素だと思いました。

ここから「失敗を恐れず、わからないこと・明らかにしたいことを貪欲かつ速攻で情報を取りに行く圧倒的な行動力」が大切だと学びました。

「(想像だけど)xxの部分はうまくいかないような気がする...」

「ただ聞きにいってもあまり良い情報が拾えないかも…インタビュー内容などもう少し詰めなきゃ...」

「まずはチームメンバーの合意を得ないと...」

このように考えて足が止まるぐらいなら、とにかくまずは行動する。おそらく失敗しますが、その失敗から見えてくるものや学びを次に活かして、さらに行動する。

これを繰り返した先に価値ある学びや気づきがあるんじゃないかと思っています。

失敗其の弍「ドメイン知識が薄いことを軽視した」

チームメンバーのスキルセットを見てお気づきの方もいそうですが、私たちのチームにはインフルエンサー領域に対してのドメイン知識を持ったメンバーがほとんどいませんでした。

唯一営業メンバーのMさんが長く関わっているものの、インフルエンサー領域の中でも知見の偏りがあるため、得られる情報は限られていました。

このドメイン知識の不足に関しての問題は様々ありますが、エンジニア視点で言うならば「エンジニアにも業界のビジネス・ドメイン知識が一定ないと、イノベーションを起こすソリューションは出てこない」ということです。

具体的な状況で考えてみましょう。

「インフルエンサー領域に長く関わっているユーザーAさん」にインタビューをして、現状の行動や困りごとをリサーチする場面を想像してください。

ここでのユーザーAさんの発言をドメイン知識が希薄なエンジニアが聞いた時、何が起こるでしょうか?

- そもそもの前提知識がないので、何を言ってるのか理解しきれない・理解を間違う。

- 理解できたとしても、その発言の裏にあるインサイトを考える・発想するに至れない。

- ドメイン知識のあるメンバーが解釈し、課題を定義したとしてもそれに対する理解を同じレベルまで引き上げられない。

→課題の理解が揃わないので、良いソリューションが出てこない

ただこれは割と当たり前な話で、通常業務でもこの問題は起きます。

通常業務ではドメイン理解の深いエンジニアが近くにいたり、そもそも時間をかけて理解を深めていくものとして扱うことが多いかと思います。

しかしこれが新規事業の場合、同じやり方は取れません。

なぜなら新規事業のチームは基本少数精鋭で、今回のようにエンジニアが1人のケースが多いです。(居ないことの方がむしろ多いかもしれません)

さらにドメイン理解にかけられる時間も限られます。

今回の場合は3か月+3か月で1Q毎に目標設定があったため、「ドメイン知識は時間が解決してくれるだろう」なんて悠長に構えている余裕は後から考えるとありませんでした。

学び:「ドメイン知識が薄いならまずはそこを埋めにいく。そこからの気づきで事業アイデアを考えるべき。」

失敗其の壱にも通じますが、ドメイン知識も行動をもって獲得しにいきましょう。

私たちのケースだと、PJの最初はほぼほぼ営業メンバーの知見だけを頼りに事業仮説を考え検証を進めていました。

これが必ずしも悪いわけではありませんが、私たちは最初のうちはチームの中だけに閉じこもってしまって、チーム外からドメイン知識に繋がる情報を拾いに行く動きがあまりできていませんでした。

そしてこの「業界をよくわかってないメンバーの集まり」が想像ベースで新規事業のアイデアを創出しようとしても、うまくいかないのは想像に難くありません。

なので、例えば3か月あるなら最初の1か月程度はとにかくドメインへの理解を深めにいって、かき集めた情報から事業の種を探すというような方針を取るべきだったと思います。

デスクリサーチ・社内の担当者へのヒアリングなどのお手軽なものから、ビザスク等を使った社外のエキスパートインタビュー、広告主・メディアとの定例会議に出席してみる、社外イベントに参加してみるなど、手段はいくらでもあります。

これらを使ってとにかく「業界で今何が起こっているのか」の情報をたくさん取りに行くべきでした。

※こういった手段の引き出しと行動力が無かったという、「失敗其の壱」の問題も関連していますね。。

こうしないと結局は自分達の頭の中だけで「考える」に終始してしまいます。そうではなく得た情報から「気づく」ことでより正解に近いアイデアが出てくるのではと思います。

まとめ

失敗其の壱「行動の数の圧倒的な不足≒スピード不足」

失敗其の弍「ドメイン知識が薄いことを軽視した」

これ以外にも沢山の失敗や間違いがありましたが、クリティカルだったのはこの2つだったかなと思います。

またこの2つは独立した問題ではなく、相互に関連し合っています。さらにはここでは挙げていない他の失敗も元を辿ればこの2つの失敗に行き着くような気がしています。

最初の3か月の終盤に、弊社のCEOの田村さんからこんなお言葉を貰いました。

社内企業あるあるだけど、ガチのスタートアップ企業と比べて危機感が足りない。

半年後に会社がつぶれるかも、明日から仕事なくなるかも、みたいな危機感があれば、どんなことをしてでもクライアントを取りに行く動きは当たり前にやっているはず。そのマインドが足りない。

前後の文脈が若干異なりはしますが、今回の2つの失敗の根本はこの言葉に詰まっているのかなと思いました。

下記の他のスタートアップの方の記事でも、勝つか倒産するかの状況で死に物狂いで行動している事実があります。

後発で追いかける方をやっていた身からすると、良いプロダクトを作って、オールジャンルを対象にして、資金調達して、マーケティングぶっ込んだらギリギリ間に合うのではと言う緊張感で毎日働いていたし、戦略が正しくても実行できなければ勝てないわけで、本当に恐怖心とともに走っていた。

出典:メルカリ 小泉さんからのエグい学び

振り返ってみると自分たちがいかに甘かったか、行動できていなかったかを痛感します。

とはいえ、最後の最後まで全く改善されなかったのかと言われればそうではありませんでした。

チーム全体ももちろんですが私個人でいうと、必要だと思ったユーザーインタビューをチームやデザイナーに投げるのではなく、自分で知人やSNSのユーザーさんを捕まえてインタビュー実施するなど、とにかく外の声を聞く行動をしたりしました。

→失敗其の壱の改善

またインフルエンサー領域のことを知るため、営業中心のイベントやオンラインのセミナーに参加したりもしました。

→失敗其の二の改善

これらの経験を通して、個人的に2つの大きな学びを得ることができました。

- 「これやった方が良い」を思いついた時に、それを実行するのは他の誰かではなく自分自身である。

- 技術だけじゃなく、ビジネスを理解する力も一定ないと本当の意味での課題解決は難しい。

→今の自分ではどちらもまだまだ足りないことを痛感したので、精進が必要。。

言葉にするとありきたりに見えますし、実際色々な本やセミナーでも言われている内容です。

ですが、体験を通して得たこの学びは、座学とは比べ物にならないほど自分に定着してくれたように感じています。

そしてここまで書いた反省や学び、改善策も実行して検証しなければただの想像の仮説で終わってしまうので、ここで気づけた学びが正しいのかどうかを知るためにも今後の業務でたくさん行動して身をもって検証していきます!

最後に

冒頭でも記載しましたが、私は今年前半はTanzuLabs様からの支援PJにいました。

さらにこの新規事業PJでは、実は一部の期間で株式会社ルート様の伴走支援を受けていました。

こちらの詳細は下記で同じチームのデザイナーが記事を書いていますのでぜひご覧ください!

ここでお伝えしたいのは、アドウェイズは「物凄く人に投資してくれる会社」だということです。

この2つの支援には金銭的に大きな投資がされていますが、他にも人が育つための投資が各所でされています。

(詳細はこちらをぜひご確認ください。)

まさにパーパスにもある「人儲け」を体現するような組織的な動きだなと思っています。

人によって恩恵の差はもちろんありますが、他の会社も経験してきた身からするとここまで人に投資している会社はそう多くないのではと思っています。

そのため、本記事をお読みいただき少しでもアドウェイズの文化や事業内容に興味が湧いた方がいましたら、下部に採用に関するリンクがありますのでぜひお気軽にご応募ください!

(まずはカジュアル面談からでもぜひ!)