こんにちは、ADWAYS DEEEでアプリケーションエンジニアとしてプロダクト開発を"していた"新卒2年目のやっすーです。 なぜ過去形なのかというと、ちょうど今月(2025年6月)からデータサイエンティストとして新しいキャリアを歩み始めたからです! 学生時代からデータサイエンスの仕事に関わりたかったので、私にとっては夢のような転機を迎えることができました。

今月は私のワークライフにとって大きな節目となる月なので、この機会にアプリケーションエンジニアとして過ごした日々を振り返りつつも、1年目からプロダクト開発に携わったことをお話できればと思います。

入社1年目からアプリケーションエンジニア!?

まず初めに、私がアプリケーションエンジニアとしてプロダクト開発に携わった背景について軽く紹介させてください。

前述の通り、私はデータサイエンティストを将来のキャリアプランに掲げていました。 しかし、データサイエンティストとして活躍するためには、扱っているサービスを深く理解した上での仮説立案や検証が必要となり、新卒1年目だった私にとっては難易度が高いと感じていました。

そのため、新卒1年目はエンジニア業務に従事しながら、サービス知識を深めていく決断をしました。

上記の決断を汲んでいただいた結果、私は「kaizen-a」と呼ばれるチームに配属となりました。 kaizen-aチームは「AppDriver」というサービスの技術改善をメインに取り組むチームで、プロダクトチームの開発生産性の向上などに貢献することを目的としています。 具体的なタスクとしては、ドキュメント整理やインフラ系のコスト削減等々に取り組んでいました。

いわゆる、縁の下の力持ちのようなチームに配属させていただいたわけですね! 裏方業務でプロダクトチームをサポートしつつも、同時並行でサービス理解を深めて戦力化していく。 私にとってはピッタリなチームでした。

こんな感じで、新卒1年目はのんびりと技術改善を進めていくものだと思ったのですが、、、

そうは問屋が卸しませんでした。

kaizen-aチームに配属されて3か月目の2024年10月。 この頃からAppDriverの機能開発の温度感が高まり、それと同時にkaizen-aチームの実態が少しずつ変化していきました。

そうです! お察しのとおり、kaizen-aチームでもプロダクト開発を実施することとなったのです。 この変化自体に良し悪しはありませんが、新卒1年目でプロダクト理解が浅く、技術力が未熟な私にとって、「うまくできるのだろうか」という不安は拭えませんでした。 しかし一方で、ユーザーに直接価値を提供できることや新たな機能を開発できることは、私にとって大きな魅力であり、成長の機会でもあると感じていました。

このような経緯を経て、入社1年目という早い段階でプロダクト開発に携わることとなったのです。

プロダクト開発ライフ開幕

私のプロダクト開発ライフについて語る前に、AppDriverというサービスについて簡単に説明させてください。

AppDriverは「スマートフォンアプリ向けのリワード広告を配信・運用できる広告サービス」です。 たとえば、漫画アプリ内で漫画を読むためのポイントが足りないとき、特定の条件(例:アプリのインストール etc..)が提示されることがあります。 そのミッションを達成すると、漫画が読めるチケットやポイントなどの報酬がもらえます。 これをリワード広告といい、AppDriverではそのリワード広告の機能を提供しています。

より詳しい情報は以下の公式サイトをご覧いただけると幸いです。

前置きが長くなりましたが、ここからは私がAppDriverで携わったプロダクト開発について、機能ごとに内容と振り返りを行えればと思います。

はじめてのプロダクト開発: デイリーミッション編

私がはじめて担当したプロジェクトは「デイリーミッション」という機能でした。

デイリーミッションとは

デイリーミッションとは、その名の通り毎日成果を達成できるミッション形式の機能です。 従来のミッションでは、成果達成までに時間がかかることや、一度ミッションを達成すると終了してしまうことが課題となっていました。 そこで、デイリーミッション機能を開発することとなりました。 この機能は、比較的に成果達成が簡単で、かつ毎日継続して取り組めるという特徴があります。 これにより、ユーザーの利用継続率の向上などの効果が期待されています。

この機能の詳細についてはプレスリリースでも紹介していますので、お時間があればぜひご一読いただけると嬉しいです!

デイリーミッションについて振り返る

プロダクト開発が始まる前と比べて変わった点は、チームメンバーにPdM(プロダクトマネージャー)とデザイナーの方が加わったことです。 これにより、エンジニア以外の職種の方との連携が増え、技術的な内容を分かりやすく伝える必要があります。 また、チーム内での連携を円滑に進めるため、各メンバーの役割や担当しているタスクを把握するなどの変化がありました。

プロダクト開発に携わり始めて1か月目の当時を振り返ると、まだまだ未熟な部分が多かったと感じています。 例えば、AppDriverの仕様に詳しくなかったため、既存のコードへの組み込み方など、プロダクト設計の議論についていけないことも少なくありませんでした。

ただ、救いとなったのはチームメンバーが優しい方々であったこととペアプロでの開発であったため、置いていかれることなく開発に取り組むことができました。

2度目のチャレンジ: 広告メニューの追加機能開発

次に担当したプロジェクトは広告メニューの追加機能開発でした。

広告メニューの追加機能開発について振り返る

広告メニューの追加機能開発に関しては、ベースとなる機能が存在していたため、イメージもしやすく、開発もスムーズに進めることができたことを覚えています。

当時はプロダクト開発に携わり始めて3か月目ほど。 この頃から、個人でできることや任されることの幅が広がり始めました。 例えば、結合テスト仕様書やプロダクト仕様書の作成など、より主体的に業務に取り組む機会が増えていきました。

ペアプロ開発についても、ある程度サポートなしで自立して開発ができるほどまで成長できたと感じています。

そろそろ慣れてきた: インサイトターゲティング編

続いて担当したプロジェクトは「インサイトターゲティング」という機能でした。

インサイトターゲティングとは

インサイトターゲティングとは、ユーザーにアンケートに回答してもらい、その回答結果に基づいて広告をターゲティングして配信する機能です。

従来の課題として、リワードを目的としてユーザーが報酬獲得後に離脱するケースが多く、サービスの継続率が低下する傾向がありました。 そのため、ユーザーの興味・関心などのインサイトを活用し、ユーザーに合った案件をターゲティングすることで、広告効果の高いユーザーへリーチする機能となっています。

こちらの機能についてもプレスリリースを出していますので、お時間があればぜひご一読いただければと思います!

インサイトターゲティングを振り返る

インサイトターゲティングは設計の途中から参加することになりました。 そのため、UI・バックエンドの流れがある程度設計されており、その情報をもとに開発を進めることができました。

開発内容自体はそこまで難しくなかったのですが、今回から新たにPython、Go言語を使用して開発することになりました。 そのため、言語学習から始める必要がありました。 しかし、いざ触ってみるとあまり癖がなく、スムーズに開発できたことを覚えています。

また、この頃からエンジニア以外のメンバーとのやりとりも増えてきました。 例えば、細かな機能ごとにリリースする際に、正しく機能しているかの受け入れテストをPdMやデザイナーの方に依頼したり、UI作成時に違和感があればデザイナーに相談するなどです。

今までは先輩方に任せっきりになっていたタスクをこなせるようになりました。 計3回、合計6か月のプロダクト開発を経て、少しずつではありますが、できることが増え、自立的に動けるようになったと感じています。

不安から脱却するためのヒント

入社1年目からいきなりプロダクト開発に携わり、不安を抱えていた私ですが、これまでの経験を経て「これはやって良かった」と感じることが多くありました。 その中でも、特に効果的だったものを2つご紹介させていただきます。

アウトプット

1つ目はアウトプットです。 私は日々の業務で行ったことや学んだことを日報形式でまとめていました。 その恩恵として、過去の学びを振り返ることができるため、知識の定着がしやすくなります。 また、アウトプットを行う際には、頭の中で考えていることを言語化する必要があるため、社会人に必須とされる言語化能力も同時に身につけることができます。

準備なしですぐに実行できるので、とてもおすすめです。

ドメイン理解フィードバック会

2つ目はドメイン理解フィードバック会です。 そもそも、ドメイン理解フィードバック会とは何かという話になると思うので、軽く紹介させていただきます。

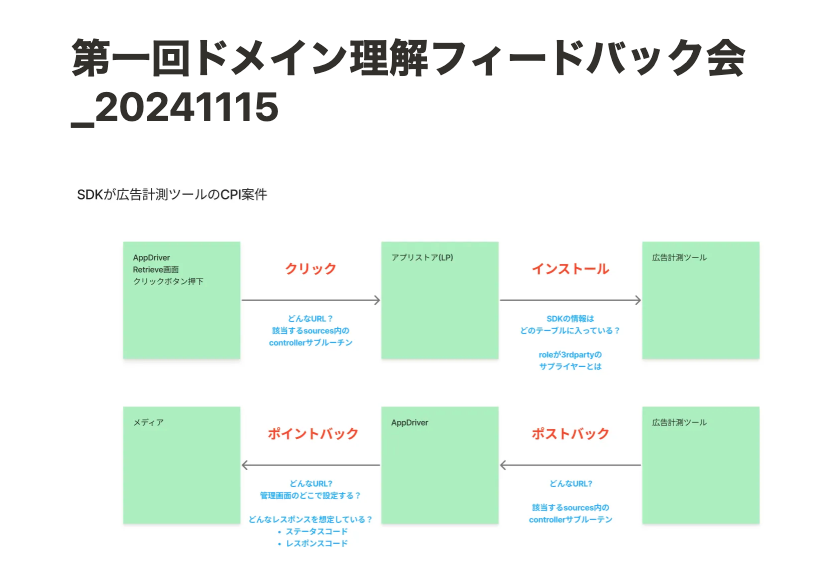

ドメイン理解フィードバック会とは、扱っているサービス知識(ドメイン知識)に関する課題を事前に与えていただき、その課題について自力で調べてまとめた内容に対して、フィードバックをしていただく会となっています。 また、回によって課題が変化しており、仕様についてまとめる回もあれば、広告の成果指標についてまとめることもありました。

ドメイン理解フィードバック会を行うことで、業務に対して自信がつくと考えています。 その要因として2つのポイントがあります。

1つ目は、自身が能動的に課題に取り組み、それを先輩方に共有することにあります。 これにより、自身の理解が正しいかの確認ができるとともに、自立して課題に取り組み、それらを共有する成功体験を得られるからです。

2つ目は、課題に取り組むことで業務の理解度が高まり、不安が解消されることです。 課題を通じて仕様等の全体像を把握できるため、より自信を持って業務に臨めるようになります。

こちらは課題の準備やフィードバック会の時間の確保が必要となりますが、その分効果は大きいので、仕様に不安を感じている新卒の方はぜひ試してみることをお勧めします。

さいごに

私自身、最初は不安でいっぱいでしたが、アウトプットやドメイン理解フィードバック会などの取り組みを通じて、少しずつ自信をつけることができました。 もし、私と同じような環境や境遇の方がいらっしゃいましたら、本記事が少しでも参考になれば幸いです。